Am 8. Oktober 2025 gab die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften die Vergabe des Nobelpreises für Chemie an drei international führende Forscher der Materialchemie bekannt: Susumu Kitagawa (Kyoto University, Japan), Richard Robson (University of Melbourne, Australien) und Omar M. Yaghi (University of California, Berkeley, USA). Sie werden „für die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen (Metal Organic Frameworks, MOFs)“ ausgezeichnet - eine Klasse kristalliner Materialien, die in den letzten drei Jahrzehnten die Grenzflächen zwischen anorganischer Chemie, organischer Synthese und Materialwissenschaft grundlegend verändert hat.

Die Preisverleihung würdigt nicht nur einzelne wissenschaftliche Leistungen, sondern eine kumulative Entwicklungslinie, die von ersten konzeptionellen Entwürfen bis hin zu technologisch relevanten Materialien reicht. Diese Materialien, bestehend aus metallhaltigen Knotenpunkten und mehrzähnigen organischen Linkern, zeichnen sich durch eine präzise definierte, dreidimensionale Porenarchitektur aus. Mit spezifischen Oberflächen von mehreren Tausend m2 g-1 und hoher struktureller Variabilität eröffnen sie neuartige Anwendungen in Gasspeicherung, Katalyse, Trennungstechnik, Wasseraufbereitung und Energieumwandlung.

1. Pionierarbeiten und wissenschaftliche Beiträge

Die Grundlage für die heutige MOF-Chemie legte Richard Robson bereits Ende der 1980er Jahre. In einer bahnbrechenden Arbeit beschrieb er 1989 zusammen mit Bernard F. Hoskins ein erstes dreidimensionales, polymeres Netzwerk aus Kupfer(I)-Ionen und Tetracyanotetraphenylmethan-Liganden, das trotz struktureller Instabilität bereits wesentliche Prinzipien moderner MOFs aufwies (DOI: 10.1021/ja00197a079). Dieses Gerüst zeigte eine diamantartige Geometrie mit signifikantem Hohlraumanteil - ein konzeptioneller Durchbruch, der das Design poröser Koordinationsnetzwerke auf atomarer Ebene erstmals demonstrierte.

In den 1990er Jahren gelang es Susumu Kitagawa, diese frühen Strukturen weiterzuentwickeln und ihre inhärente Instabilität zu überwinden. Er prägte den Begriff porous coordination polymer (PCP) und präsentierte MOFs mit dauerhafter Porosität, die auch nach Entfernung der Lösungsmittelmoleküle ihre Struktur behalten. Kitagawas Arbeiten etablierten grundlegende Designprinzipien zur Steuerung der Koordinationschemie, zur Stabilisierung von Rahmenstrukturen und zur gezielten Einführung funktioneller Gruppen.

Die nächste entscheidende Entwicklungsstufe erfolgte durch Omar M. Yaghi, der in den späten 1990er Jahren den Begriff metal-organic framework prägte und die retikuläre Chemie (reticular chemistry) etablierte - ein methodisches Konzept zur präzisen Planung und modularen Konstruktion kristalliner Netzwerke aus molekularen Bausteinen. Yaghis Arbeiten führten zur Entdeckung der berühmten MOF-5-Struktur [Zn4O(BDC)3] (BDC = 1,4-Benzodicarboxylat), die durch ihre hohe Oberfläche, regelmäßige Poren und strukturelle Robustheit zu einem archetypischen Material wurde (DOI: 10.1038/46248). Darüber hinaus eröffnete die Einführung der isoretikulären Reihe ein rationales Konzept, mit dem Porengröße, Porenform und chemische Funktionalität systematisch variiert werden können.

1.2 Institutioneller und geografischer Hintergrund

Die drei Preisträger repräsentieren zentrale wissenschaftliche Zentren der Materialchemie auf drei Kontinenten. Kitagawa leitet das Institute for Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS) an der Kyoto University, das als führend in der Entwicklung funktionalisierter poröser Materialien gilt. Robson wirkte über Jahrzehnte an der University of Melbourne als Pionier der Koordinationsnetzwerkchemie. Yaghi, Professor an der University of California, Berkeley, gründete dort das Berkeley Global Science Institute und prägte den Begriff der retikulären Chemie, die heute als zentrales Paradigma für Designprinzipien in der Festkörperchemie gilt.

Die internationale Zusammensetzung der Preisträger spiegelt die globale Dynamik des Forschungsfeldes wider. MOF-Forschung ist heute ein hochgradig interdisziplinäres Gebiet, das Synthesechemie, Festkörperphysik, Oberflächenwissenschaft, Verfahrenstechnik und rechnergestützte Materialentwicklung vereint.

1.3 Reaktionen und Bedeutung

Die Preisvergabe wurde von der wissenschaftlichen Gemeinschaft als logische und längst überfällige Anerkennung eines Forschungsfeldes bewertet, das sowohl grundlagenwissenschaftlich transformativ als auch technologisch disruptiv wirkt. Zahlreiche Fachgesellschaften und führende Wissenschaftler bezeichneten die MOF-Chemie als eine der wichtigsten Entwicklungen der Materialchemie seit der Einführung der Zeolithe in den 1950er Jahren.

Die Reaktionen der Industrie und technologieorientierten Forschungseinrichtungen zeigen, dass die MOF-Technologie heute weit über akademische Relevanz hinausgeht. Unternehmen aus den Bereichen Energie, Umwelttechnik, chemische Verfahrenstechnik und Medizintechnik arbeiten an Anwendungen, die von der selektiven CO2-Abscheidung über die Speicherung von Wasserstoff und Methan bis hin zur Adsorptionskühlung und kontrollierten Wirkstofffreisetzung reichen.

Die Preisjury betonte in ihrer Begründung, dass die Ausgezeichneten eine neue Klasse von Materialien geschaffen haben, die „die chemische Raumarchitektur in eine bislang unerreichte Dimension überführt“ und damit völlig neue Lösungsansätze für drängende technologische Herausforderungen eröffne.

2. Historische Entwicklung und methodische Grundlagen der MOF-Chemie

2.1 Frühe Konzepte und theoretische Vorarbeiten

Die Idee, aus anorganischen Knotenpunkten und organischen Liganden erweiterte Netzwerke zu konstruieren, entstand bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren im Rahmen der Koordinationschemie. Erste Überlegungen zielten darauf ab, koordinationstechnisch definierte Gerüststrukturen zu erzeugen, deren Porenraum gezielt zugänglich bleibt - eine Eigenschaft, die klassische Zeolithe aufgrund ihrer rein anorganischen Natur nur eingeschränkt erlaubten.

Einen entscheidenden Schritt stellte 1989 die Arbeit von Hoskins und Robson dar, die erstmals ein dreidimensionales Koordinationsnetzwerk mit signifikantem Hohlraumanteil beschrieben (DOI: 10.1021/ja00197a079). Dieses Material war noch nicht dauerhaft porös, markierte aber den Beginn der gezielten Gerüstkonstruktion auf molekularer Ebene. In den Folgejahren folgten systematische Untersuchungen zur Stabilisierung solcher Netzwerke durch Auswahl geeigneter Metalle, Liganden und Koordinationsgeometrien.

2.2 Übergang zu dauerhaft porösen Strukturen

Die 1990er Jahre markieren den Übergang von konzeptionellen Entwürfen zu Materialien mit dauerhafter Porosität. Entscheidend war die Erkenntnis, dass thermodynamisch stabile Gerüste durch die Verwendung von mehrzähnigen Liganden und metallischen Knoten mit bevorzugter Koordinationsgeometrie erzeugt werden können.

Susumu Kitagawa prägte in dieser Phase den Begriff porous coordination polymer und demonstrierte erstmals Strukturen, die auch nach Entfernung von Lösungsmitteln offenporig und kristallin blieben (DOI: 10.1016/S1387-1811(98)00020-7). Parallel dazu etablierte sich ein grundlegendes Verständnis der Wechselwirkung zwischen Koordinationschemie und Porenarchitektur, etwa durch gezielte Ligandenfunktionalisierung oder Variation der Knotenverknüpfung.

2.3 Retikuläre Chemie und isoretikuläres Design

Einen Paradigmenwechsel leitete Omar M. Yaghi mit der Einführung der retikulären Chemie ein, einem rationalen Baukastenprinzip für MOF-Strukturen. Dabei werden metallhaltige Sekundärbaueinheiten (SBUs) und organische Linker wie molekulare Bausteine genutzt, um definierte Netzwerke mit kontrollierter Topologie aufzubauen.

Das erste prominente Beispiel war MOF-5 [Zn4O(BDC)3] mit hoher spezifischer Oberfläche und regelmäßigen Poren (DOI: 10.1038/46248). Yaghi zeigte zudem, dass durch systematische Variation der Linkerlänge und -funktionalisierung ganze isoretikuläre Serien synthetisiert werden können - ein entscheidender Fortschritt hin zur planbaren Materialarchitektur.

2.4 Entwicklung moderner Synthesemethoden

Die Evolution der MOF-Synthese verlief parallel zur konzeptionellen Weiterentwicklung. Klassisch erfolgt sie als lösungsbasierte solvothermale Synthese, bei der Metallionen und Liganden unter erhöhten Temperaturen (typisch 80 bis 220 °C) und moderaten Drücken in geschlossenen Systemen reagieren. Diese Methode erlaubt hohe Kristallinität und definierte Partikelmorphologien.

Im Laufe der 2000er Jahre wurden weitere Ansätze entwickelt, die die Kontrolle über Struktur, Morphologie und Skalierbarkeit verbesserten:

- Hydrothermale und ionothermale Synthesen: Einsatz von Wasser oder ionischen Flüssigkeiten als Lösungsmittel zur Steuerung von Reaktivität und Kristallwachstum.

- Mikrowellenunterstützte Synthese: deutliche Reduktion der Reaktionszeiten bei gleichbleibender Kristallqualität.

- Mechanochemische Verfahren: Lösungsmittelfreie oder -arme Synthesen mittels Kugelmühlen; geeignet für nachhaltige und skalierbare Produktion.

- Postsynthetische Modifikation (PSM): Einführung funktioneller Gruppen oder Austausch von Metallionen nach der Gerüstbildung, wodurch chemische Funktionalität gezielt angepasst werden kann.

Parallel dazu wurden experimentelle Methoden zur Charakterisierung und Prozesssteuerung weiterentwickelt, darunter in situ-Röntgendiffraktometrie, Synchrotron-Kleinwinkelstreuung, Elektronenmikroskopie und spektroskopische Verfahren, die heute eine detaillierte Kontrolle der Nukleations- und Wachstumsprozesse ermöglichen.

2.5 Übergang zu technologisch relevanten MOFs

Die frühe Forschung konzentrierte sich vor allem auf Strukturaufklärung und fundamentale Eigenschaften. Ab etwa 2010 verlagerte sich der Schwerpunkt zunehmend auf anwendungsorientierte Systeme mit definierter Porengröße, chemischer Selektivität und Prozessstabilität.

Strukturen wie UiO-66 mit außergewöhnlicher chemischer und thermischer Stabilität markierten einen Wendepunkt in der industriellen Relevanz von MOFs. Moderne Entwicklungen umfassen heute hierarchisch poröse Systeme, defekt-engineering, funktionalisierte Linker für katalytische Zentren sowie Hybridmaterialien mit leitfähigen oder photoreaktiven Eigenschaften.

Diese Fortschritte haben die Brücke von der Grundlagenchemie zu konkreten Anwendungen geschlagen und bilden die Grundlage für die derzeit laufenden Überführungen in technische Prozesse, z. B. für die Gasreinigung, CO2-Abscheidung oder Sensorik.

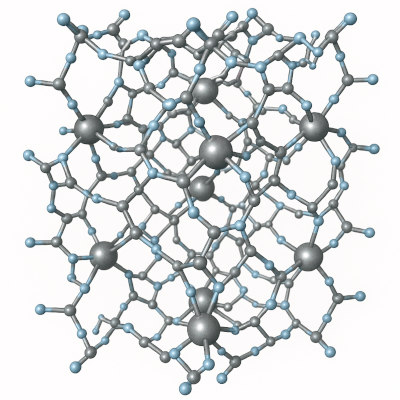

Abbildung 2: Kristallstruktur des Zirkonium-basierten Metall-organischen Gerüsts UiO-66. Darstellung des dreidimensionalen, hochsymmetrischen Netzwerks aus [Zr6O4(OH)4]12+-Knoten (große Kugeln) und 1,4-Benzoldicarboxylat-Liganden. Die Struktur enthält charakteristische oktaedrische und tetraedrische Poren und zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe thermische und chemische Stabilität aus. UiO-66 gilt als Benchmark-MOF für Anwendungen in Gasadsorption, Katalyse und Molekülseparation [Bildquelle: Internetchemie}.

2.6 Charakterisierung und Analyse metallorganischer Gerüstverbindungen

Die präzise Charakterisierung von MOFs ist entscheidend für das Verständnis ihrer Struktur, Porosität, Stabilität und Funktionalität. Da kleine Variationen in der Koordinationschemie oder Kristallstruktur weitreichende Auswirkungen auf die Materialeigenschaften haben können, ist eine Kombination komplementärer Methoden notwendig. Moderne Analyseverfahren erlauben nicht nur die Aufklärung der Struktur im Endzustand, sondern zunehmend auch die Untersuchung der Bildungsmechanismen und Dynamik während der Synthese.

2.6.1 Kristallstrukturanalyse

Die Röntgendiffraktometrie (XRD) bleibt die zentrale Methode zur strukturellen Aufklärung von MOFs. Sie liefert Informationen über die kristalline Phase, Gitterparameter, Symmetrie und Topologie. Während Einzelkristall-Röntgenstrukturanalyse (SCXRD) für strukturell gut definierte MOFs den Goldstandard darstellt, ist Pulverröntgendiffraktometrie (PXRD) für Materialien mit kleineren Kristalliten oder bei Routineanalysen weit verbreitet.

Fortgeschrittene in situ-PXRD-Experimente, häufig an Synchrotronquellen durchgeführt, ermöglichen die Beobachtung von Nukleation, Wachstumsprozessen und Phasenübergängen während der Synthese. Dadurch lassen sich Zwischenstufen identifizieren und Syntheseparameter gezielt optimieren.

2.6.2 Porosität, Oberfläche und Adsorptionsverhalten

Die Stickstoff-Adsorptionsmessung bei 77 K nach der BET- und Langmuir-Methode ist die Standardtechnik zur Bestimmung spezifischer Oberflächen und Porenvolumina. Ergänzend liefert die Dubinin–Radushkevich-Analyse Informationen über Mikroporenvolumina.

Krypton-Adsorption wird für Materialien mit geringer Oberfläche genutzt, während CO2-Adsorptionsmessungen bei 273 K besonders für ultramikroporöse MOFs (< 0,7 nm) aussagekräftig sind.

Zur Untersuchung der Selektivität und Wechselwirkung von Adsorbaten kommen Mehrkomponenten-Adsorptionsisothermen, Infrarotspektroskopie unter Adsorptionsbedingungen (DRIFTS) und Mikrokalorimetrie zum Einsatz. Diese liefern Informationen über Bindungsenthalpien, Oberflächenchemie und bevorzugte Adsorptionsstellen.

2.6.3 Spektroskopische und chemische Charakterisierung

Infrarotspektroskopie (IR) und Raman-Spektroskopie geben Aufschluss über die Koordination der Liganden, Bindungstypen und funktionelle Gruppen. Besonders im Vergleich zwischen aktivierten und nicht aktivierten Materialien lassen sich Änderungen der chemischen Umgebung nachweisen.

Die Festkörper-NMR-Spektroskopie ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Untersuchung der lokalen chemischen Umgebung von Liganden und Metallzentren. Sie liefert Informationen über Defekte, Linkerdynamik und Wechselwirkungen mit Gastmolekülen.

Röntgenabsorptionsspektroskopie (XAS), einschließlich EXAFS und XANES, erlaubt die Bestimmung der lokalen Koordinationsgeometrie und Oxidationszustände der Metallzentren und ist besonders bei amorphen oder defektreichen Materialien von Bedeutung.

2.6.4 Mikroskopische und morphologische Untersuchungen

Die Rasterelektronenmikroskopie (REM) liefert Informationen über Morphologie, Partikelgröße und Oberflächenbeschaffenheit. Die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) ermöglicht die Abbildung kristalliner Domänen im Nanometerbereich und kann bei geeigneten Proben sogar Porenarchitekturen sichtbar machen.

Die Rasterkraftmikroskopie (AFM) dient zur Untersuchung der Oberflächenstruktur dünner MOF-Filme und ist insbesondere für MOF-beschichtete Membranen oder Substrate relevant.

2.6.5 Dynamik, Stabilität und Prozessverhalten

Die thermogravimetrische Analyse (TGA) liefert Informationen über thermische Stabilität und Lösungsmittelgehalt. Ergänzt durch Differentialscanningkalorimetrie (DSC) können Phasenübergänge und Aktivierungsenergien bestimmt werden.

Mechanische Stabilität und Druckfestigkeit lassen sich durch Nanoindentation oder Quecksilber-Porosimetrie quantifizieren. Diese Eigenschaften sind besonders relevant für den Einsatz in Festbettreaktoren oder Druckwechseladsorptionssystemen.

Fortgeschrittene Methoden wie in situ-IR, synchrotronbasierte SAXS/WAXS und zeitaufgelöste Spektroskopie ermöglichen die Untersuchung von „atmenden“ MOFs, Phasenübergängen und Gasteilchenmobilität unter realistischen Prozessbedingungen.

2.6.6 Kombination experimenteller und theoretischer Ansätze

Die zunehmende Komplexität moderner MOFs erfordert eine enge Verzahnung von experimenteller Charakterisierung und Computermodellierung. Quantenchemische Rechnungen (DFT) und Molekulardynamiksimulationen liefern atomistische Einblicke in Adsorptionsprozesse, Diffusion und elektronische Eigenschaften. Durch Kombination mit experimentellen Daten lassen sich Struktur-Eigenschafts-Funktion-Beziehungen gezielt modellieren und neue Materialien präzise vorhersagen.

Die Vielfalt dieser Charakterisierungsmethoden ist essenziell, um die komplexe Struktur-Eigenschaftslandschaft von MOFs zu verstehen und gezielt zu steuern. Nur durch die Verknüpfung struktureller, chemischer und dynamischer Informationen lässt sich die Brücke zwischen molekularem Design und makroskopischer Funktionalität vollständig schließen.

3. Strukturprinzipien, Designstrategien und chemische Grundlagen moderner MOFs

3.1 Koordinationschemie und Aufbauprinzipien

Das zentrale Merkmal von MOFs ist ihre retikuläre Architektur - ein Gerüst, das sich aus metallhaltigen Knoten (Sekundärbaueinheiten, SBUs) und organischen Linkern durch koordinative Bindungen selbstorganisiert. Die chemische Auswahl und Kombination dieser Bausteine bestimmt Struktur, Porosität, Stabilität und Funktion des resultierenden Materials.

3.1.1 Metallzentren und SBUs:

MOFs nutzen Übergangsmetalle (Zn2+, Cu2+, Co2+, Fe3+, Zr4+, Hf4+) oder auch seltene Erden (Ce4+, Y3+) als Knotenpunkte. Ihre Koordinationsgeometrie (oktaedrisch, tetraedrisch, quadratisch-planar etc.) beeinflusst direkt die topologische Vernetzung. Ein klassisches Beispiel ist der Zr6O4(OH)4-Knoten in UiO-66, der zwölf Koordinationsstellen zur Verfügung stellt und ein hochsymmetrisches fcu-Netzwerk ermöglicht (DOI: 10.1021/ja8057953).

3.1.2 Organische Linker:

Diese bestehen typischerweise aus mehrzähnigen Carboxylaten (z. B. 1,4-Benzoldicarbonsäure), Imidazolaten oder Phosphonaten. Ihre elektronische Struktur, Konjugation und Flexibilität beeinflussen nicht nur die Koordinationschemie, sondern auch die chemische Funktionalität der Poreninnenflächen. Längere Linker vergrößern die Porengröße und Oberfläche, während funktionalisierte Liganden selektive Adsorptionsstellen einführen können.

3.2 Topologische Kontrolle und Netzwerksymmetrie

Die Netzwerktopologie von MOFs ist nicht zufällig, sondern das Ergebnis präziser chemischer Steuerung. Der Einsatz polyfunktioneller Liganden und symmetrisch koordinierender SBUs erlaubt die Bildung vordefinierter kubischer, kubisch-flächenzentrierter oder diamandoide Netzwerke. Diese Topologien bestimmen die räumliche Anordnung der Poren, die Zugänglichkeit von Oberflächen und die Transportwege von Molekülen.

Die isoretikuläre Chemie, eingeführt von Yaghi, nutzt die Modularität der Bausteine: Wird bei gleichbleibender Topologie die Länge oder Funktionalität des Linkers variiert, können Porengröße und -form gezielt eingestellt werden, ohne dass sich die Netzwerksymmetrie ändert. Dies erlaubt Materialreihen mit systematisch abgestuften Eigenschaften, die wie molekulare Baukastensysteme für spezifische Anwendungen konstruiert werden können.

3.3 Stabilität: Chemische und strukturelle Aspekte

Frühe MOFs litten unter begrenzter Stabilität gegenüber Feuchtigkeit, Säuren oder Basen. Moderne Strategien setzen auf hochkoordinierte Metallknoten (Zr4+, Al3+), die durch starke M-O-Bindungen eine hohe Hydrolyseresistenz aufweisen. Der Vergleich der Bindungsenthalpien zeigt, dass Zr-O-Bindungen (etwa 760 kJ mol-1) deutlich stabiler sind als Zn-O (360 kJ mol-1), was sich unmittelbar in der strukturellen Robustheit niederschlägt.

Zusätzlich verbessert die Einführung von hydrophoben Liganden oder postsynthetisch funktionalisierten Oberflächen die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und chemische Angriffe. Defektengineering, d. h. die gezielte Erzeugung von Fehlstellen in der Koordinationsstruktur, kann darüber hinaus die Stabilität erhöhen und gleichzeitig aktive Zentren für katalytische Prozesse bereitstellen (DOI: 10.1002/anie.201411540).

3.4 Chemische Funktionalisierung und postsynthetische Strategien

Eine zentrale Stärke der MOF-Chemie ist ihre nachträgliche Modifizierbarkeit. Über postsynthetische Modifikation (PSM) lassen sich funktionelle Gruppen (-NH2, -SOH, -COOH) in die Poren einführen, die Wechselwirkungen mit Adsorbaten verstärken oder katalytische Zentren schaffen.

Darüber hinaus ermöglichen Metallionenaustausch oder metallorganische Knotenmodifikation die Feinabstimmung der elektronischen Eigenschaften. Solche Eingriffe verändern nicht die makroskopische Porenstruktur, aber sie verändern die chemische Mikroarchitektur - ein entscheidender Faktor für selektive Adsorption oder heterogene Katalyse.

3.5 Hierarchische Porosität und Transportphänomene

Neben der primären Mikroporosität (< 2 nm) wurde zunehmend auch die Bedeutung von meso- und makroporösen Hierarchien erkannt. Hierarchisch strukturierte MOFs verbessern den Stofftransport und erleichtern Diffusionsprozesse, was insbesondere bei großmolekularen Substraten oder in katalytischen Anwendungen relevant ist. Solche Strukturen lassen sich durch templating, partielle Etablierung von Defekten oder Kompositbildung mit Mesoporenstrukturen gezielt erzeugen.

Transportprozesse innerhalb von MOFs hängen eng mit der Porengeometrie, Oberflächenchemie und dynamischen Flexibilität zusammen. Flexibilisierte „atmende“ MOFs können sich reversibel an Gastmoleküle anpassen und so Adsorptionseigenschaften aktiv verändern - ein Verhalten, das sich in Adsorptionsisothermen mit ausgeprägten Schaltpunkten manifestiert (DOI: 10.1039/B702986A).

3.6 Struktur-Eigenschafts-Funktion-Korrelationen

Die Kombination aus kontrollierter Topologie, chemischer Funktionalität und stabiler Architektur erlaubt es, MOFs gezielt für bestimmte Aufgaben zu konstruieren. So korrelieren Porengröße und -funktion direkt mit Selektivität und Adsorptionsenthalpie, während die Wahl des Metallknotens katalytische Aktivität, Redoxverhalten oder Lewis-Acidität bestimmt.

Diese gezielte Structure-Property-Function-Kopplung (SPF) macht MOFs zu einer einzigartigen Materialklasse, die nicht nur strukturell maßgeschneidert, sondern auch funktional programmierbar ist - ein Merkmal, das sie fundamental von klassischen porösen Materialien wie Zeolithen oder Aktivkohlen unterscheidet.

3.7 Integration in hybride Systeme

Neuere Entwicklungen gehen über reine MOF-Strukturen hinaus und fokussieren auf Hybridmaterialien, bei denen MOFs mit Nanopartikeln, Polymeren oder anorganischen Phasen kombiniert werden. Diese Ansätze erweitern die Funktionalität, z. B. durch elektrische Leitfähigkeit, Photoreaktivität oder mechanische Stabilisierung, und eröffnen neue Möglichkeiten für Sensorik, Katalyse und Energiekonversion.

Mit diesen Struktur- und Designprinzipien ist die MOF-Chemie heute zu einer hochentwickelten Disziplin geworden, die molekulare Präzision mit funktionaler Vielseitigkeit verbindet. Sie bildet die Grundlage für die praktische Umsetzung der Materialien in technisch relevanten Prozessen, wie sie im nächsten Abschnitt behandelt wird.

4. Praktische Anwendungen und technologische Bedeutung metallorganischer Gerüstverbindungen

4.1 Gasspeicherung und -transport

Eine der ersten und bis heute bedeutendsten Anwendungen von MOFs liegt in der Speicherung gasförmiger Energieträger wie Wasserstoff, Methan oder Kohlendioxid. Die außergewöhnlich hohe spezifische Oberfläche (bis mehr als 7000 m² g⁻¹) und die präzise einstellbare Porengröße ermöglichen physikalische Adsorptionsprozesse mit deutlich erhöhter Speicherdichte gegenüber klassischen porösen Materialien.

Wasserstoffspeicherung: Materialien wie MOF-5 oder HKUST-1 zeigen hohe Wasserstoffaufnahmekapazitäten bei kryogenen Temperaturen (77 K) und moderaten Drücken (DOI: 10.1002/chem.202400717). Neuere Entwicklungen fokussieren auf isoretikuläre Serien mit funktionalisierten Poreninnenflächen, die durch verstärkte Van-der-Waals-Wechselwirkungen eine höhere Bindungsenthalpie erzielen und so eine Speicherung bei höheren Temperaturen ermöglichen.

Methan- und Erdgas-Speicherung: MOFs mit größeren Poren (> 1 nm) und hoher volumetrischer Kapazität wie Ni-MOF-74 oder UTSA-76 erreichen Speicherdichten von bis zu 230 cm3 (STP) cm-3 und erfüllen damit die DOE-Ziele für mobile Anwendungen (DOI: 10.1021/ja4045289).

4.2 CO₂-Abscheidung und Gastrennung

Die selektive Abscheidung von Kohlendioxid aus Gasgemischen ist ein zentrales Feld, in dem MOFs ihre strukturellen Vorteile ausspielen. Chemisch funktionalisierte Poreninnenflächen, z. B. durch Amino-Gruppen, erhöhen die CO2-Adsorption durch spezifische Wechselwirkungen und verbessern die Selektivität gegenüber N2 oder CH4.

MOFs wie mmen-Mg2(dobpdc) nutzen kombinierte physikalische und chemische Adsorptionsmechanismen und zeigen reversible CO2-Aufnahmen > 4 mmol g-1 bei 0,15 bar CO2. Solche Materialien werden in großtechnischen Konzepten für Post-Combustion-Capture-Prozesse oder für die Abscheidung aus Biogas und Prozessgasen evaluiert.

Auch für die Gastrennung - etwa O2/N2, H2/CH4 oder C2H4/C2H2 - werden MOFs aufgrund ihrer molekularen Siebwirkung und Oberflächenchemie zunehmend als Alternative zu polymeren Membranen untersucht. Kombinierte Adsorptions/Diffusionsprozesse eröffnen hier neue Trennkonzepte bei geringeren Energieverbräuchen.

4.3 Katalyse und reaktive Trennprozesse

MOFs eignen sich durch ihre definierte Porenarchitektur und chemisch adressierbaren Zentren hervorragend als heterogene Katalysatoren. Metallknoten können als Lewissäure-aktive Zentren fungieren, während Liganden durch funktionelle Gruppen oder nachträgliche Modifikation katalytisch relevante Positionen bereitstellen.

Ein prominentes Beispiel ist UiO-66-NH₂, dessen Zr-Knoten in Kombination mit aminofunktionalisierten Liganden für Esterifikationen, Aldolreaktionen und Photokatalyse genutzt werden (DOI: 10.1021/ja8057953). Durch Einbringen sekundärer Metallkomplexe oder durch Einkapselung molekularer Katalysatoren in die Poren können bifunktionale Systeme geschaffen werden, die selektive Tandemreaktionen ermöglichen.

Darüber hinaus eignen sich MOFs für reaktive Trennprozesse, bei denen Adsorption und chemische Transformation kombiniert sind. Ein Beispiel ist die oxidative Entschwefelung von Erdölfraktionen in porösen Cu-MOFs, bei der Adsorption und Katalyse gleichzeitig stattfinden.

4.4 Wassergewinnung und Feuchtemanagement

Metallorganische Gerüstverbindungen mit hoher Wasseraffinität und reversibler Adsorption, wie MOF-801 oder MOF-303, werden zur Wassergewinnung aus atmosphärischer Luft in ariden Regionen untersucht. Solche Materialien können mehr als 20 % ihres Eigengewichts an Wasser adsorbieren und bei moderaten Temperaturen (< 60 °C) wieder freisetzen (DOI: 10.1126/science.aam8743).

Diese Technologie eröffnet neue Ansätze zur dezentralen Trinkwasserproduktion ohne externe Energiezufuhr und wird in Pilotanlagen im Nahen Osten und Nordafrika getestet.

4.5 Sensorik und Detektion

Die Funktionalisierbarkeit der Oberfläche und die selektive Gastwechselwirkung machen metallorganische Gerüstverbindungen auch zu exzellenten Plattformen für chemische Sensoren. Leitfähige MOFs oder MOF-basierte Verbundmaterialien können Konzentrationen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs), Gase oder Ionen mit hoher Sensitivität detektieren.

So ermöglichen redoxaktive MOFs auf Eisen- oder Cobalt-Basis elektrochemische Sensoren für NO2 oder NH3, während photolumineszente Systeme Änderungen in der Gaszusammensetzung optisch anzeigen. Diese Konzepte finden Anwendung in der Umweltüberwachung, der Prozesskontrolle und der medizinischen Diagnostik.

4.6 Integration in technische Prozesse und industrielle Entwicklungen

Die Überführung von MOFs in industrielle Maßstäbe erfordert kontrollierbare Synthesen, Formgebungsverfahren und Langzeitstabilität. Fortschritte in der granulären und monolithischen Formgebung haben die Einbindung in Festbett- und Membranreaktoren ermöglicht. Mechanochemische Synthesen und kontinuierliche Flow-Verfahren erlauben mittlerweile Kilogramm- bis Tonnenmaßstäbe bei gleichbleibender Materialqualität.

Industriepartner aus den Bereichen Energieversorgung, Chemieproduktion und Umwelttechnik arbeiten an Pilotanwendungen, u. a. für CO2-Abscheidung aus Rauchgasströmen, H2-Reinigung für Brennstoffzellen oder selektive Olefin-Paraffin-Trennung. MOFs befinden sich damit an der Schwelle vom Labor- zum Prozessmaßstab - eine Transformation, die auch durch sinkende Produktionskosten und verbesserte Materiallebensdauer beschleunigt wird.

Mit dieser Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten haben sich MOFs von akademischen Modellmaterialien zu technologisch relevanten Funktionswerkstoffen entwickelt. Sie kombinieren molekulare Präzision mit makroskopischer Wirksamkeit und adressieren zentrale Herausforderungen moderner Energie-, Umwelt- und Prozesssysteme.

| MOF (Kurzbezeichnung) | Formel (Gerüstformel) | CAS-Nr. | Einsatzzweck |

|---|---|---|---|

| HKUST-1 (Basolite C300) | C18H12Cu3O15 | 222404-02-6 | VOC-Rückgewinnung |

| MIL-100(Fe) (Basolite F300) | Fe3O(OH)(H2O)2(BTC)2 | Katalyse | |

| MIL-101(Cr) (versch. Grades) | Cr3F(H2O)2O(BDC)3 | Katalyse | |

| ZIF-8 (Basolite Z1200) | Zn(2-mIm)2 | 59061-53-9 | Gastrennung |

| ZIF-67 | Co(2-mIm)2 | Membrantrennung | |

| UiO-66 (Zr-BDC) | Zr6O4(OH)4(BDC)6 | Katalyse | |

| UiO-66-NH2 | Zr6O4(OH)4(BDC-NH2)6 | CO2-Abscheidung | |

| MOF-808 (Zr-BTC) | Zr6O4(OH)4(BTC)2(HCOO)6 | Wasseraufbereitung | |

| Al-Fumarat (Basolite A100) | Al(OH)(fumarat) | Wasseradsorption | |

| CAU-10-H (Al-Isophthalat) | Al(OH)(IPA) | Wasseradsorption | |

| Mg-MOF-74 (CPO-27-Mg) | Mg2(DOBDC) | H2S-Entschwefelung | |

| Ni-MOF-74 (CPO-27-Ni) | Ni2(DOBDC) | 882977-00-6 | Trocknung |

| MFM-300(Al) | Al(OH)(biphenyl-dicarboxylat) | Säuregas-Abscheidung | |

| MOF-801 (Zr-Fumarat) | Zr6O4(OH)4(fumarat)6 | Wassergewinnung | |

| MOF-303 (Al-bistriazolat) | Al(OH)(triazolat) | Wassergewinnung |

Tabelle: Die oben aufgeführten MOFs repräsentieren den derzeit tatsächlich industriell relevanten Kern metallorganischer Gerüstverbindungen. Während mehrere tausend MOFs in der Literatur beschrieben sind, haben sich bislang nur wenige robuste, skalierbare und wirtschaftlich produzierbare Strukturen für kommerzielle Anwendungen etabliert.

BASF ist derzeit einer der wichtigsten industriellen Anbieter mit der kommerziellen Basolite®-Reihe (u. a. HKUST-1, MIL-100(Fe), ZIF-8, Al-Fumarat). Diese Materialien werden überwiegend als Adsorbentien in der Gas- und Flüssigkeitstrennung, Trocknung, VOC-Rückgewinnung sowie zunehmend für Wassergewinnung aus Luft und klimarelevante Gasabscheidung eingesetzt.

Daneben haben CAU-10-H, MOF-801, MOF-303 und Varianten von MOF-74/CPO-27 eine führende Rolle in Pilotprojekten im Bereich Wasser- und CO₂-Management eingenommen. Im Gegensatz zur akademischen Vielfalt stehen in der industriellen Praxis vor allem thermisch, chemisch und mechanisch stabile MOFs mit skalierbarer Synthese und rechtlich geklärter IP-Situation im Fokus.

4.7 Skalierung, Prozessintegration und technische Umsetzung

4.7.1 Vom Labor zum Technikumsmaßstab

Die industrielle Nutzung von MOFs erfordert eine Überwindung der klassischen Laborsynthesegrenzen. Während typische Laboransätze im Milligramm- bis Grammmaßstab durchgeführt werden, verlangen technische Anwendungen Produktionsmengen im Kilogramm- bis Tonnenbereich bei gleichbleibender struktureller Qualität und Funktionalität. Dies hat zur Entwicklung neuer skalierbarer Syntheseverfahren geführt.

Mechanochemische Synthesen und kontinuierliche Flow-Prozesse gehören heute zu den vielversprechendsten Ansätzen, da sie Lösungsmittelverbrauch, Energieaufwand und Reaktionszeit deutlich reduzieren. Kontinuierliche Reaktorsysteme ermöglichen zudem eine präzise Steuerung von Temperatur, Konzentration und Verweilzeit, wodurch die Kristallmorphologie und Partikelgröße gezielt beeinflusst werden können. Industrielle Pilotanlagen arbeiten bereits mit Reaktorkapazitäten im Bereich von mehreren 100 Litern, was Produktionsraten von über 10 kg pro Tag erlaubt.

4.7.2 Formgebung und Prozessintegration

Ein kritischer Schritt auf dem Weg zur industriellen Nutzung ist die Formgebung der MOF-Pulver zu technisch nutzbaren Strukturen. Die hochporösen, kristallinen Materialien müssen in Form gebracht werden, die mechanische Stabilität, geringe Druckverluste und hohe Zugänglichkeit der Poren gewährleistet.

Dazu werden verschiedene Strategien verfolgt:

- Pelletierung durch Kompression oder Extrusion, häufig unter Zusatz von Bindemitteln, um Festigkeit zu gewährleisten.

- Monolithische Formkörper, die eine gleichmäßige Durchströmung und kontrollierte Wärme- und Stofftransportprozesse ermöglichen.

- MOF-beschichtete Membranen oder Hybridmaterialien, bei denen MOFs direkt auf porösen Substraten abgeschieden werden, um sie in Membran- oder Festbettreaktoren zu integrieren.

Eine zentrale Herausforderung bleibt dabei, die hohe Porosität und Oberfläche während der Formgebung zu erhalten. Fortschritte in der Binderchemie, der Partikelgrößensteuerung und der Oberflächenmodifikation haben hier zu deutlichen Verbesserungen geführt.

4.7.3 Prozessdesign und Betriebsstrategien

Die Integration von MOFs in technische Prozesse erfordert eine enge Verzahnung von Materialeigenschaften und Anlagenkonzept. In Adsorptionsprozessen beispielsweise müssen Zykluszeiten, Druck- und Temperaturbedingungen sowie Regenerationsstrategien exakt auf das Material abgestimmt sein. MOFs können in Temperature Swing Adsorption (TSA)-, Pressure Swing Adsorption (PSA)- oder Vacuum Swing Adsorption (VSA)-Prozesse eingebunden werden, wobei ihre hohe Selektivität und Kapazität signifikante Energieeinsparungen ermöglichen.

Auch reaktive Adsorptionsprozesse - bei denen Adsorption und chemische Umwandlung kombiniert werden - profitieren von MOFs, da aktive Zentren in die Porenstruktur integriert werden können. Beispiele sind katalytisch aktive MOFs in der oxidativen Entschwefelung oder der selektiven Oxidation von Olefinen.

4.7.4 Lebensdauer und Regeneration

Für die industrielle Nutzung ist die Langzeitstabilität entscheidend. MOFs müssen über tausende Zyklen hinweg ihre Struktur, Porosität und Funktionalität bewahren. Thermische und chemische Belastungen, Druckwechsel und mechanischer Abrieb können zu Strukturdegradation, Porenblockierung oder partieller Deaktivierung führen.

Strategien zur Verlängerung der Lebensdauer umfassen unter anderem:

- Stabilisierung der Gerüststruktur durch hochkoordinierte Metallknoten (z. B. Zr4+, Al3+) und robuste Liganden.

- Oberflächenmodifikation zur Reduktion hydrolytischer Angriffe.

- Regenerationsprotokolle mit milden Temperatur- oder Druckwechseln, um adsorbierte Moleküle effizient zu entfernen.

In Pilotstudien zeigen MOFs wie UiO-66 oder MIL-101 eine hohe Zyklusstabilität über > 10 000 Adsorptions-Desorptionszyklen ohne signifikanten Leistungsverlust. Die Entwicklung regenerierbarer MOFs mit intrinsischer Selbstheilungsfähigkeit ist ein aktuelles Forschungsfeld, das die Lebensdauer weiter verlängern könnte.

4.7.5 Technologische und ökonomische Aspekte

Die ökonomische Realisierung von MOF-basierten Prozessen hängt nicht nur von der Materialleistung, sondern auch von Kosten, Skalierbarkeit und Prozessintegration ab. Fortschritte bei Syntheseverfahren und Formgebung haben die Materialkosten in den letzten Jahren von mehreren Tausend auf unter 100 € pro Kilogramm gesenkt, womit MOFs zunehmend konkurrenzfähig mit klassischen Adsorbentien werden.

Zudem entstehen erste kommerzielle Anlagen, die MOFs in CO2-Abscheidung, Erdgasreinigung oder Wassergewinnung einsetzen. Diese Pilotprojekte zeigen, dass die Kombination aus hoher Selektivität, geringer Regenerationsenergie und struktureller Flexibilität MOFs zu Schlüsselkomponenten künftiger Trenn- und Speichersysteme macht.

Mit diesen Entwicklungen sind die Grundlagen für die Überführung von MOFs aus der Laborforschung in die industrielle Praxis gelegt. Die Fähigkeit, Materialien gezielt zu designen, in großem Maßstab zu produzieren und prozessgerecht zu integrieren, ebnet den Weg für eine breite technologische Nutzung in Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik.

5. Zukünftige Entwicklungen, Herausforderungen und Perspektiven der MOF-Forschung

5.1 Erweiterung der chemischen Vielfalt

Die chemische Modularität von MOFs ist längst nicht ausgeschöpft. Ein zentrales Entwicklungsziel besteht darin, die Palette an metallischen Knoten und organischen Liganden weiter zu erweitern, um Eigenschaften gezielt zu modulieren. Künftige Systeme könnten Übergangsmetalle mit nicht-klassischen Oxidationsstufen oder redoxaktive Zentren nutzen, um Katalyse, Elektronentransport oder Photochemie zu integrieren. Ebenso rücken heteroatomhaltige Linker (P-, S-, N-Funktionalitäten) sowie chirale Liganden für enantioselektive Prozesse zunehmend in den Fokus.

Auch Bio-MOFs, die biologische Moleküle (Peptide, Nukleinsäuren) als Bausteine einbeziehen, eröffnen neue Perspektiven für Biokatalyse, Sensorik und Wirkstofffreisetzung.

5.2 MOFs als funktionale Plattformmaterialien

Die Zukunft der MOF-Forschung liegt nicht nur in der Synthese neuer Gerüste, sondern auch in ihrer Funktionalisierung zu plattformartigen Materialien. Dazu zählen:

- Elektroaktive MOFs für Batterien, Superkondensatoren und elektrochemische Katalyse (z. B. CO2-Reduktion).

- Photoreaktive MOFs, die Licht in chemische Energie umwandeln oder photokatalytische Prozesse antreiben.

- Protonen- und Ionentransportierende MOFs für Brennstoffzellen und Membrantechnik.

Die Kombination mehrerer Funktionen in einem einzigen Material - etwa Leitfähigkeit und Katalyse - ist ein aktives Forschungsgebiet und könnte MOFs zu zentralen Komponenten zukünftiger Energietechnologien machen.

5.3 Hierarchische Architekturen und Hybridmaterialien

Eine der spannendsten Entwicklungen ist die Integration von MOFs in multifunktionale Hybridmaterialien. Durch Kombination mit leitfähigen Polymeren, Metallnanopartikeln oder Halbleitern lassen sich Verbundsysteme herstellen, die Eigenschaften vereinen, die ein Einzelmaterial nicht erreicht.

Darüber hinaus wird die Hierarchisierung der Porenstruktur weiter vorangetrieben, um Diffusionsprozesse zu optimieren und den Stofftransport für großmolekulare Substrate zu erleichtern. Solche Materialien sind insbesondere für industrielle Katalyseprozesse, CO2-Reduktion oder Biomasseumwandlung relevant.

5.4 Digitalisierung und KI-gestütztes Materialdesign

Die Komplexität der MOF-Chemie eröffnet ideale Anwendungsfelder für Computational Screening, maschinelles Lernen und KI-gestütztes Design. Datenbanken mit Tausenden synthetisierter und virtueller MOF-Strukturen ermöglichen es, mit Hilfe von Algorithmen gezielt Materialien mit gewünschten Eigenschaften (z. B. Adsorptionsenthalpie, Bandlücke, Selektivität) vorherzusagen.

Diese Entwicklung verändert die Forschungslogik: Statt „trial-and-error“ rückt die präskriptive Materialentwicklung in den Vordergrund - eine Richtung, die die Designzeiten drastisch verkürzen und Entwicklungskosten senken könnte.

5.5 Technologische und industrielle Skalierung

Eine entscheidende Herausforderung bleibt die Überführung von MOFs aus der Grundlagenforschung in industrielle Prozesse. Dazu gehören nachhaltige und kosteneffiziente Synthesen, Lebensdauer und Regeneration, mechanische Stabilität unter Prozessbedingungen sowie Formgebung (Pellets, Monolithe, Membranen). Fortschritte in der mechanochemischen Synthese, kontinuierlichen Produktion und Hybridisierung mit Trägermaterialien werden hier eine zentrale Rolle spielen.

Zudem wird die Zertifizierung und Standardisierung von MOF-Materialien erforderlich, um deren Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Gasspeicherung oder Trinkwasseraufbereitung zu ermöglichen.

5.6 Zukunftsperspektive

MOFs haben sich innerhalb von nur drei Jahrzehnten von akademischen Konzeptstrukturen zu einer der vielseitigsten Materialklassen der modernen Chemie entwickelt. Ihre außergewöhnliche strukturelle Präzision, chemische Modularität und funktionelle Vielfalt positionieren sie als Schlüsseltechnologie für zentrale Herausforderungen des 21. Jahrhunderts - von der Energiewende über nachhaltige Prozesse bis zur Umwelttechnologie.

Mit der Kombination aus präzisem molekularem Design, digitaler Materialentwicklung und skalierbarer Fertigung wird die nächste Generation von MOFs weit über klassische Anwendungen hinausgehen und neue Funktionsräume in Chemie, Physik und Technik erschließen.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) haben sich in nur drei Jahrzehnten von konzeptionellen Modellen zu einer der vielseitigsten und dynamischsten Materialklassen der modernen Chemie und Materialwissenschaft entwickelt. Die diesjährige Verleihung des Nobelpreises für Chemie 2025 an Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar M. Yaghi würdigt nicht nur bahnbrechende Einzelbeiträge, sondern eine gesamte Forschungsrichtung, die die Grenzen der anorganischen und organischen Chemie, der Festkörperchemie und der Verfahrenstechnik neu definiert hat.

Die Entwicklung der MOFs war geprägt von einer schrittweisen Evolution: von frühen Koordinationsnetzwerken über die Einführung dauerhafter Porosität und retikulärer Designprinzipien bis hin zu hochkomplexen, funktionalisierten Materialien mit maßgeschneiderter Architektur. Moderne Synthese- und Charakterisierungsmethoden haben es ermöglicht, MOFs mit kontrollierter Porengröße, chemischer Funktionalität und struktureller Stabilität herzustellen und in technisch relevante Prozesse zu integrieren.

Heute stehen MOFs an der Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und industrieller Anwendung. Ihre Einsatzgebiete reichen von der Gasspeicherung und -trennung über die CO2-Abscheidung und heterogene Katalyse bis hin zu Sensorik, Wassergewinnung und Energieumwandlung. Fortschritte bei Skalierung, Formgebung und Regeneration eröffnen den Weg zur großtechnischen Nutzung in einer Vielzahl von Sektoren.

Die Zukunft der MOF-Forschung wird durch mehrere Schlüsseltrends geprägt sein: die Erweiterung der chemischen Bausteine, die Entwicklung multifunktionaler und hybrider Systeme, die Integration in elektrochemische und photokatalytische Prozesse sowie der Einsatz von KI-gestütztem Materialdesign. In dieser Kombination eröffnen MOFs nicht nur neue Horizonte für Wissenschaft und Technik, sondern besitzen das Potenzial, zentrale Herausforderungen der Energiewende, der Ressourceneffizienz und der Umwelttechnologie maßgeblich mitzugestalten.

Die Fortschritte der letzten Jahrzehnte deuten darauf hin, dass MOFs nicht das Ende, sondern erst der Beginn einer neuen Generation maßgeschneiderter, funktionaler Materialien sind. Ihre weitere Erforschung und technologische Umsetzung wird zweifellos eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen, ressourceneffizienten Zukunft spielen.

Letzte Änderung am 08. Oktober 2025.

Permalink: https://www.internetchemie.info/news/2025/chemie-nobelpreis-2025.php

© 1996 - 2026 Internetchemie ChemLin